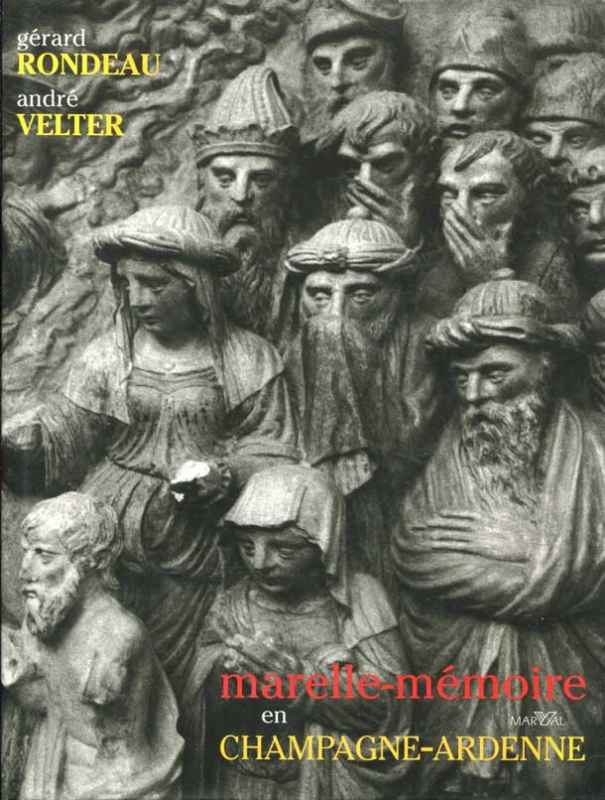

Marelle-Mémoire

Marval, 1998

On ne choisit pas son lieu de naissance, comme on ne choisit pas de naître. C’est au fond la seule décision qui échappe.

Évidemment, ce n’est pas rien. A peine débarqué : déjà repéré et lesté. Nom, prénoms ; date et adresse d’origine. Qu’importe où voguera plus tard la galère, il reste cet ancrage, ce point fixe autour de quoi tournent les horizons et s’orientent les cartes, ce territoire d’enfance qui, serait-on au bord du Gange, au nord du Cercle polaire ou sur la Route de la Soie, n’est jamais à distance.

Il suffit d’un orage, du feulement d’une faux dans l’herbe, d’une touffe de coquelicots sur un talus, pour que se lèvent des galops de mémoire. Alors revient la nuit où la foudre a frappé le Grand-Chêne, alors remonte aux narines l’odeur du foin des derniers jours de juin, alors se flétrit d’un coup la fleur rouge au cœur noir qui jamais ne supporte d’être cueillie et qui n’est fascinante, éclatante, sublime, que sauvage. Babûr le conquérant, fondateur de l’Empire moghol, situait le centre du monde à Kaboul. C’était la ville qui l’avait fait roi et c’était, en 1504, pas loin du paradis sur terre. J’ai longtemps rêvé, y compris à Kaboul ou dans les déserts afghans, de cette localisation idéale. Babûr l’avait plutôt bien choisie mais, tout maître de l’univers qu’il était, il usait là d’un pouvoir qui n’était pas en son pouvoir. Car personne ne règne sur une fable aussi partagée, chacun occupant à son heure, parfois à son corps défendant, une parcelle illusoire surchargée de racines, d’émotions, de secrets, d’hymnes, d’éboulis, de statues, de murmures, de vieux clichés : lambeau d’apanage entre magie et dérision, soudain cible inexpugnable, noyau infracassable de soi, centre personnel, portatif et inviolable du monde.

Si je n’ai aucun souvenir du premier février d’après-guerre dans les Ardennes, ni de la neige qui bloquait les accès à Signy l’Abbaye, j’affirme pourtant que j’y étais. On me l’a fait savoir. Et maintenant je le sais. J’arrivais dans un village libéré, sauf du verglas qui avait mis le siège depuis peu. Cet isolement, toujours mentionné dans les chroniques familiales, changeait de nature par simple inflexion de voix : de refuge protecteur il pouvait devenir menace. Être » coupé de l’extérieur » disait en effet d’un seul souffle que l’on était à l’abri, mais sans ravitaillement. Alentour, tout devait être blanc.

En moi, l’empreinte la plus ancienne est d’une autre saison. Deux ans plus tard, sans doute. C’est une image sombre, presque ténébreuse, avec très haut une percée aveuglante, un prisme qui attire et qui blesse. Je dois me tenir sous le couvert des arbres et la lumière m’a pris pour cible. Aucune preuve du plein été, sinon que j’en suis sûr. Hors cadre, il y a des bourdons, des guêpes, des taons, des libellules qui rayent le silence. Un peu de vent dans les feuilles. Je suis seul. Je n’ai pas peur de me perdre. La forêt m’offre un royaume démesuré.

Une seconde vision se détache nettement, comme une flèche sur un mur. C’est la passage du petit train au travers de la place et sa disparition dans le ruelle, à l’angle du monument aux morts. Le mouvement prime sur le décor. Je n’ai pas idée des voyageurs ni d’une quelconque animation. Juste l’élan de la locomotive, un soupçon de fumée, un bruit de roues et de fourgons secoués. Ai-je vraiment entendu le sifflet que je crois entendre, ou me l’a-t-on imité ? Quoi qu’il en soit, je ne suis jamais monté dans ces wagons-là. Sitôt entrevue, la ligne qui menait à Charleville a été démantelée, et les rails arrachés.

Ensuite, le temps déborde. Regards, caresses, fêtes, randonnées, déchiffrements, repères, études, raisonnements, expériences, songeries, blessures, sursauts, départs, retours, oublis, retrouvailles.